Forschen: Die 3ioS-Teilprojekte

Erfinden nach Plan?

Innovation und Improvisation der Medizintechnikforschung im Gesundheitswesen der DDR, 1960 bis 1990

Clemens Janke

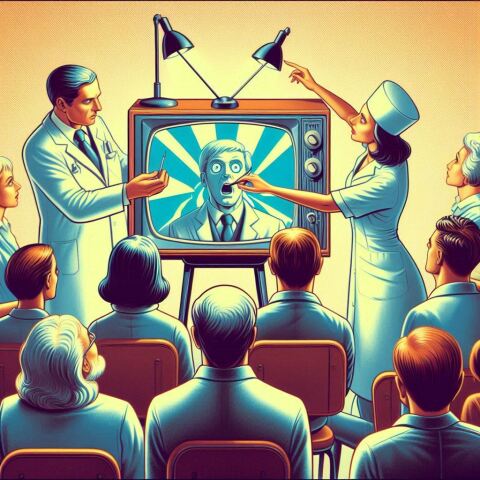

Werbefotografie für Werbebroschüren des EKT-1. Zur Verfügung gestellt vom Sächsischen Staatsarchiv, Abteilung Chemnitz, Bestand Messgerätewerk Zwönitz, 30981 259/2.

Anfang der 1960er Jahre veränderte die medizinische Elektronik die Gesundheitsversorgung in West und Ost grundlegend, indem die Geräte durch die Entwicklung integrierter elektronischer Schaltkreise die autonome Diagnostik von Patient_innen durch sogenannte "bed side units" sicherten. Der kooperative und improvisatorische Grundgedanke der medizintechnischen Forschung stellte die Gesundheitsversorgung sicher. Wie wirkten sich die politischen Rahmenbedingungen der Plan- und Mangelwirtschaft auf das Innovationsgeschehen der medizintechnischen Forschung und Entwicklung innerhalb des DDR-Gesundheitssystems aus? Welche DDR-eigenen Spezifika lassen sich aus dieser Forschung für die Gesundheitsversorgung ableiten?

Das Projekt von Clemens Janke untersucht das Innovationsgeschehen und die technische Versorgung des DDR-Gesundheitssystems. Die allgegenwärtige Problematik der sozialistischen Plan- und Mangelwirtschaft schränkte auch Neuerungen innerhalb der Gesundheitsversorgung ein. Krankenhäuser und Polikliniken arrangierten sich im Alltag mit monetären Einschnitten. Gerade aufgrund ihrer prekären Situation entwickelte die medizintechnische Forschung in der DDR auf besonders kreative Weise über die Grenzen der Institutionen hinweg und an der zentralen Planungslogik vorbei medizintechnische Geräte.

Das Projekt beleuchtet medizinische Innovationsprozesse und die Gesundheitsversorgung auf der Mikroebene. Dabei stehen der Wissenstransfer im Kalten Krieg und gesellschaftliche Bereiche wie die Selbstbehandlung durch Biofeedback oder Schmerztherapie, das Ärzt_innen-Pfleger_innen-Patient_innen-Verhältnis anhand von Überwachungssystemen oder Rehabilitationen nach schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Fokus. Interviews mit Zeitzeug_innen des Gesundheitssystems sowie des Ingenieurwesens der DDR ergänzen individuelle und lokale Perspektiven. Die Geschichte der medizintechnischen Forschung in der DDR verknüpft Institutionen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft miteinander und beleuchtet die sozialistischen Grundannahmen der Interdisziplinarität und Zusammenarbeit. Dieser Ansatz soll die vorherrschende Auffassung einer (kollektiven) Innovationsschwäche und medizinischen Unterversorgung des DDR-Gesundheitssystems hinterfragen und einen ersten Beitrag zur bislang nicht erforschten Geschichte der Medizintechnik in der DDR leisten.

Hypnotic Apparatūs:

Cybernetic Mesmerism and Medi(c)al Technology in Mid-20th-century Britain

Theresa Stampfer

Das Projekt von Theresa Stampfer ist in den anglistischen Medical Humanities verankert und beschäftigt sich mit der Hypnose im Kontext der politischen, medien- und medizintechnischen Transformationen im Vereinten Königreich der 50er und 60er Jahre.

Wie im Projekt untersucht wird, verlagert sich in diesem Zeitraum die prototypische "hypnotische Szene" von den geschlossenen Räumen des Kinos, Varieté- und Musiktheaters – zum einen in die durch Vitalmesstechnologie nachhaltig transformierte medizinische Forschung und Praxis und zum anderen in Fernseh- und Funk(technologien). Dabei lassen sich in beiden, ineinander verschränkten Bereichen die Anfänge kybernetischer operationaler Machtprinzipien erkennen, die in unserer algorithmischen Gegenwart – von Streamingdiensten über die Verwertung von Gesundheitsdaten mittels Smartwatches und Co. – dominant geworden sind. Diese (proto)kybernetischen Machtmodalitäten sollen im Projekt mittels einer vergleichenden Analyse in verschiedenen Textsorten – medizinischen Schriften, zeitgenössischen Zeitungsartikeln, Fernsehsendungen aber auch in den Funktionen medizinischer und medialer Technologien wie z.B. automatischen Publikumsverhaltensmessern – ergründet werden.

Die kybernetische, also zirkulär-rekursive, (inter)aktive und dividualisierende Funktion von Hypnose bildet dabei einen Gegenentwurf zur populären hypnotischen Metaphorik als Machtkritik in der Nachkriegszeit. Diese bezeichnete sowohl die psychopathologischen Disziplinen – besonders den aufkommenden Behaviourismus – aber vor allem auch das neu popularisierte Unterhaltungsfernsehen als hypnotisch und beschrieb damit (vermeintliche) passive Betäubung, Minderung der individuellen Handlungsfähigkeit und Bildung uniformer „Massen“ durch den unidirektionalen „stream“ der Fernsehausstrahlung. Die in diesen Diskursen ausgedrückten Ängste beschäftigten – wenn auch auf unterschiedliche Weise – postmarxistische Theoretiker_innen, konservative Kulturkritiker_innen und auch die BBC selbst, insbesondere nach der Gründung von ITV 1953 als erstem kommerziellen Fernsehsender Europas.

Während die britischen Hypnosepraktiken der Jahrhundertmitte somit ein komplexes und oft widersprüchliches Untersuchungsobjekt darstellen, erlaubt ihre kritische Analyse eine differenzierte Erforschung dessen, was man mit Raymond Williams als „residuale“, „dominante“ und „emergente“ Modi medizinal-medial-kultureller Technologien und damit verbundener Machtdynamiken betiteln könnte. Diskurse über und Praktiken der Hypnose werden im Projekt demnach als Konvergenzen von Medien, Medizin und Technologie und gleichzeitig als polyvalente Schauplätze betrachtet, die neue Einblicke in die Genealogie unserer politischen Gegenwart bieten.

Kurven, Töne, Inskriptionen

(A)signifikante Semiotiken der Patient_innenüberwachung

Dominique Merdes

Dominique Merdes beschäftigt sich in seiner_ihrer Forschung mit den Biomonitoren der Sammlung. Biomonitore kamen in den 1950er Jahren in der Intensivmedizin auf. Zunächst dienten sie besonders der Überwachung und Regulierung der Herzfunktion von Patient_innen. In den 60er und 70er Jahren kamen weitere Funktionen wie die Darstellung der Atemfrequenz, des Blutdrucks und der Körpertemperatur hinzu. Biomonitore waren auf verschiedene Weise – beispielsweise über die Haut, die Nase und das Blut – mit den Patient_innen verbunden. Dadurch markierten sie eine Verschiebung in den Mensch-Maschine-Beziehungen, die sich schließlich über das Fernsehen auch auf den Bildschirmen in den Wohnzimmern gesunder Menschen vollzog.

Das Projekt 3ioS zeichnet sich dadurch aus, dass es die Objekte der Historischen Medizintechnischen Sammlung ins Zentrum des Forschungsprozesses stellt. Diesen Objekten sind verschiedene Zeichensysteme eingeschrieben. Sie sind mit Gerätenamen, Skalen und physikalischen Einheiten beschriftet. Im Temporären Objektlabor können diese Inschriften genauer untersucht und verglichen werden. Zudem werden im Rahmen von 3ioS einige der Biomonitore teilweise wieder in Stand gesetzt. Dadurch lassen sich weitere Rückschlüsse auf die Kurven und Töne ziehen, welche die Geräte angezeigt haben.

Die von den Biomonitoren ausgesendeten Zeichen wurden nicht nur von Pfleger_innen und Ärzt_innen empfangen. Auch bei den Patient_innen, die oft über längere Zeit an die Geräte angeschlossen waren, riefen sie ihre Wirkungen hervor. Ich gehe davon aus, dass sie oft nicht so gelesen wurden, wie von ihren Konstrukteur_innen vorgesehen. Mein Projekt setzt sich zum Ziel, den historischen Veränderungen der Patient_in-Pfleger_in-Ärzt_in-Maschine-Konstellationen sowie den Affekten und Subjektivierungseffekten, die sie hervorbrachten, nachzuspüren und die Bedeutung von Biomonitoren für die Geschichte der Mensch-Maschine-Beziehungen zu charakterisieren. Hierzu werden Vergleiche mit anderen Geräten gezogen, die oft nicht mehr unvermittelt zugänglich sind. Besondere Berücksichtigung finden Biomonitore, die in der Volksrepublik China hergestellt wurden. Neben erhaltenen Geräten selbst wird meine Forschung unter anderem Broschüren, Artikel in Fachzeitschriften, Fernsehsendungen und Erfahrungsberichte einbeziehen.